Sep

11

2025

Off

Smartsheetガントチャートの依存関係とは?設定方法からクリティカルパスの表示まで徹底解説

はじめに

「Smartsheetでプロジェクト管理をしているが、タスクのスケジュールが変更になるたびに、関連するタスクの日付を手動で修正するのが大変…」

「先行タスクが遅れた場合、後続のタスクにどれくらい影響が出るのか、一目で把握できずに困っている…」

もしあなたがこのような課題を抱えているなら、Smartsheetの「依存関係」機能がその解決策となります。

依存関係を設定すると、関連するタスクが自動的に連携し、先行タスクのスケジュール変更が後続タスクにリアルタイムで反映されるようになります。これにより、手作業による更新漏れやミスを防ぎ、プロジェクト全体のスケジュール管理を劇的に効率化できます。

本記事では、Smartsheetのガントチャートにおける依存関係の基本設定から、より高度な活用法、そしてプロジェクトの遅延リスクを可視化する「クリティカルパス」の表示方法まで、実践的な視点を交えて徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたもデータに基づいた精度の高いプロジェクト管理を実現できるようになるでしょう。

Smartsheetの依存関係とは?プロジェクト管理における重要性

まず、Smartsheetにおける「依存関係」とは、あるタスクの開始日または終了日が、他のタスク(先行タスク)の開始日または終了日に影響を受ける関係性を定義する機能です。この関係性を設定することで、タスク間に論理的な順序が生まれ、プロジェクトの現実的な流れをガントチャート上に再現できます。

なぜ依存関係の設定が重要なのか?

依存関係を設定するメリットは、単にタスクが線で結ばれて見やすくなるだけではありません。戦略的なプロジェクト管理において、以下の点で極めて重要です。

スケジュールの自動調整:先行タスクの日程や期間が変更されると、後続タスクの日程が自動で再計算されます。これにより、手動での修正作業が不要になり、ヒューマンエラーを撲滅します。

遅延影響の即時可視化:あるタスクの遅れが、プロジェクト全体にどのような影響を及ぼすのかを一目で把握できます。これにより、問題の早期発見と迅速な対策が可能になります。

リソース配分の最適化:タスクの開始可能日が明確になるため、「いつ、誰が、どのタスクに着手できるのか」が正確に把握でき、リソースの無駄をなくします。

これらは、いわばデータドリブンなプロジェクト管理の第一歩です。勘や経験だけに頼るのではなく、タスク間の論理的なつながりに基づいてスケジュールを構築することで、プロジェクトの成功確率を飛躍的に高めることができるのです。

Smartsheetで依存関係を設定するための基本ステップ

それでは、実際にSmartsheetで依存関係を設定する手順を見ていきましょう。非常に簡単ないくつかのステップで設定が可能です。

準備:プロジェクト設定で依存関係を有効にする

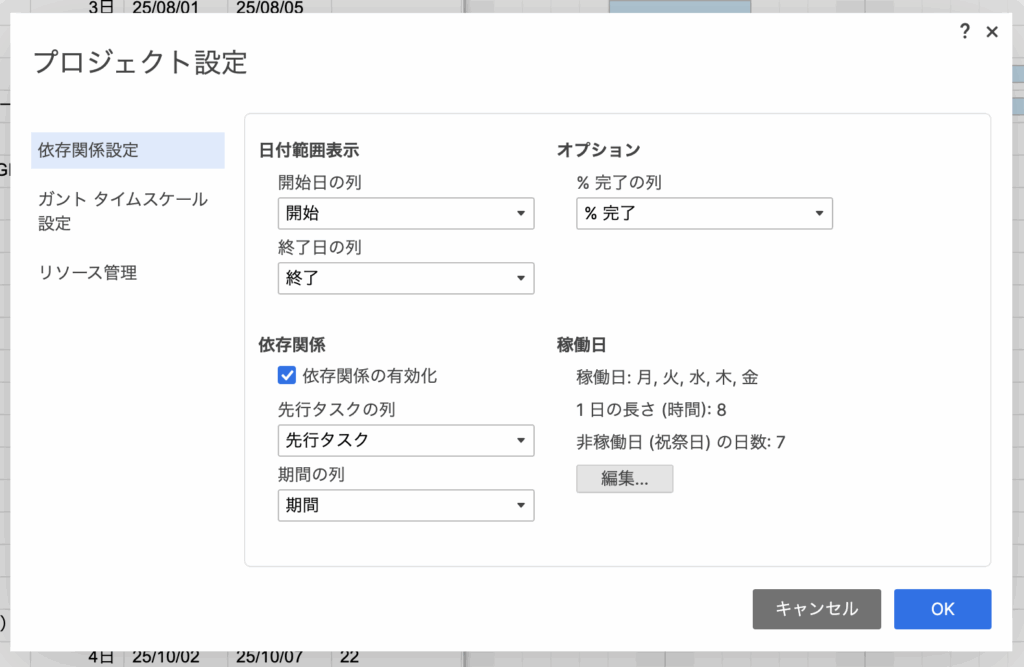

最初に、対象のシートで依存関係機能を有効にする必要があります。

- シート上部のメニューバーから 歯車アイコン[プロジェクト設定の編集]をクリックします。

- [プロジェクト設定] ダイアログボックスの [依存関係設定]タブを開きます。

- [依存関係の有効化]チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

これにより、「先行タスク」と「期間」という2つの列がシートに自動で追加されます(既に存在する場合はそれが利用されます)。

「先行タスク」列でタスクの順序を定義する

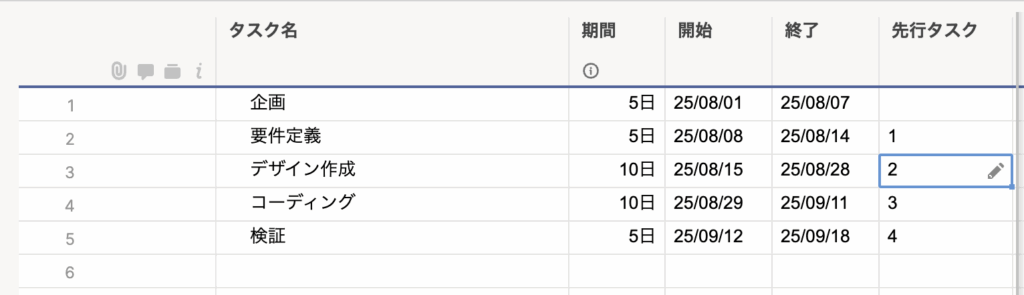

依存関係は、「先行タスク」列に先行させたいタスクの行番号を入力することで設定します。

例えば、行番号3の「デザイン作成」というタスクが、行番号2の「要件定義」の完了後に開始されるべきタスクだとします。その場合、行3の「先行タスク」列のセルに「2」と入力します。

これだけで、「要件定義」が完了しないと「デザイン作成」は開始できない、という基本的な依存関係(終了-開始)が設定されます。

ガントチャートで依存関係が自動的に可視化される

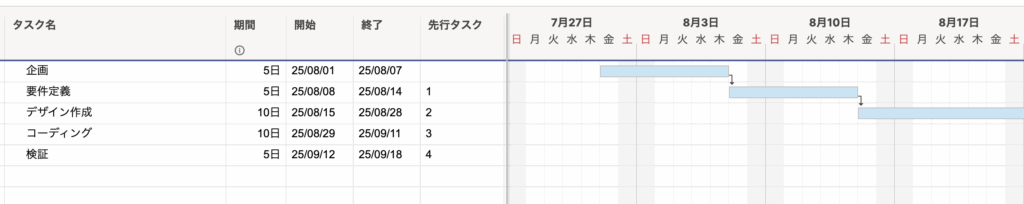

「先行タスク」列を設定すると、画面右側のガントチャートビューに、タスクバー同士を結ぶ矢印が自動的に表示されます。これが可視化された依存関係です。

この状態で、先行タスク(例:「要件定義」)の期間を延ばしたり、終了日を後ろにずらしたりしてみてください。後続タスク(「デザイン作成」)の開始日も自動的に後ろにスライドするはずです。この自動調整こそが、依存関係機能の最大のメリットです。

【応用編】依存関係の種類とラグタイムの活用

基本的な設定方法をマスターしたら、次はより高度な設定に挑戦してみましょう。プロジェクトの複雑な要件に合わせて依存関係を使い分けることで、さらに精度の高いスケジュール管理が可能になります。

4つの依存関係タイプを使いこなす

Smartsheetでは、以下の4種類の依存関係タイプを利用できます。多くのプロジェクトでは「終了 – 開始 (FS)」が主ですが、業務内容に応じてこれらを使い分けることがプロフェッショナルな管理の鍵となります。

| 依存関係タイプ | 略称 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 終了 - 開始 (Finish-to-Start) |

FS | 先行タスクが終了したら、後続タスクを開始できる。 |

要件定義」が完了したら、「設計」を開始する。(デフォルト設定) |

| 開始 - 開始 (Start-to-Start) |

SS | 先行タスクが開始したら、後続タスクを開始できる。 | 「コーディング」の開始と同時に、「テストケース作成」を開始する。 |

| 終了 - 終了 (Finish-to-Finish) |

FF | 先行タスクが終了したら、後続タスクも終了できる。 | 「システムのテスト」が完了するタイミングで、「マニュアル作成」も完了させる。 |

| 開始 - 終了 (Start-to-Finish) |

SF | 先行タスクが開始したら、後続タスクを終了できる。 | (使用頻度は低い)交代制のシフト勤務などで、次の担当者が業務を開始したら、前の担当者の業務が終了する。 |

これらのタイプは、「先行タスク」列に「行番号 + 略称」の形式で入力します。例えば、行2のタスクと「開始 – 開始」の関係にしたい場合は、「2SS」と入力します。

ラグ/リードタイムを設定してタスク間の期間を調整する

タスク間に意図的な「待ち時間」や「先行期間」を設けたい場合があります。これをラグタイム(遅延)とリードタイム(先行)で設定できます。

ラグタイム(待ち時間):先行タスクが終わってから、少し期間を空けて後続タスクを開始したい場合。

例: 「コンクリート打設」が完了してから、乾燥のために3日間待ってから「型枠解体」を開始する。

設定方法:`[先行タスク行番号]FS + [日数]d` (例: `2FS + 3d`)

リードタイム(先行期間): 先行タスクが完了する少し前から、後続タスクを開始したい場合。

例: 「報告書執筆」が完了する2日前から、「レビュー」を開始する。

設定方法:[先行タスク行番号]FS – [日数]d` (例: `2FS – 2d`)

これらの応用テクニックを駆使することで、現実の業務フローに即した、よりリアルで実用的なプロジェクト計画を立てることが可能になります。

プロジェクトの遅延リスクを可視化する「クリティカルパス」

依存関係を設定する最終的な目的の一つが、クリティカルパスを特定することです。

クリティカルパスとは?

クリティカルパスとは、プロジェクトの開始から終了までを結ぶタスクの連鎖の中で、最も所要時間が長い経路のことです。言い換えれば、このパス上にあるタスクが1日でも遅れると、プロジェクト全体の完了日も1日遅れるという、最も重要なタスクの連なりを指します。

Smartsheetでクリティカルパスを表示する方法

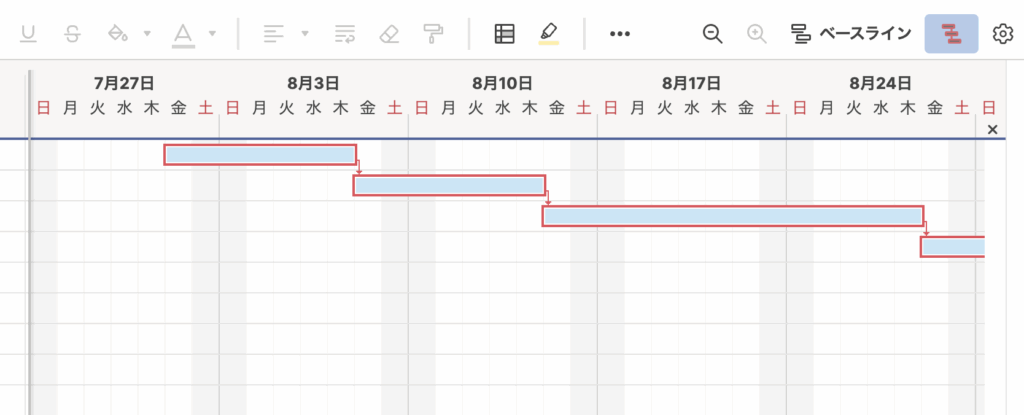

Smartsheetでは、依存関係が正しく設定されていれば、ボタン一つでクリティカルパスを可視化できます。

ガントチャートビューの右上にある、経路のようなアイコン(クリティカルパスアイコン)をクリックしてください。すると、クリティカルパス上にあるタスクのバーが赤色でハイライト表示されます。

クリティカルパスの活用法

クリティカルパスを特定することで、プロジェクトマネージャーは以下の戦略的なアクションを取ることができます。

重点監視対象の特定:どのタスクがプロジェクト全体の納期に直接影響するのかが一目瞭然になるため、リソースを集中させ、進捗を重点的に監視すべきタスクが明確になります。

リスクの事前予測::クリティカルパス上のタスクに潜むリスク(担当者のスキル不足、外部要因など)を事前に洗い出し、プロアクティブに対策を講じることができます。

リソース配分の最適化:プロジェクトに遅延が発生しそうな場合、クリティカルパス以外の余裕(フロート)があるタスクからリソースを移動させ、クリティカルパス上のタスクに割り当てるといった判断が可能になります。

クリティカルパスは、単に遅れているタスクを見つけるための機能ではありません。プロジェクトのリスクを管理し、限られたリソースを最適に配分するための、極めて戦略的なツールなのです。

まとめ

本記事では、Smartsheetのガントチャートにおける依存関係の設定方法とその重要性について解説しました。

- 依存関係は、タスク間の論理的な順序を定義し、スケジュールの自動調整を実現する機能である。

- 基本設定は、「プロジェクト設定」で依存関係を有効にし、「先行タスク」列に行番号を入力するだけで完了する。

- 応用として、4つの依存関係タイプ(FS, SS, FF, SF)やラグ/リードタイムを使い分けることで、より現実に即した計画が作成できる。

- 依存関係を設定することで、プロジェクトの遅延に直結する「クリティカルパス」を可視化し、戦略的なリソース管理とリスク対策が可能になる。

まずは、お手元のSmartsheetで簡単なタスクリストを作成し、依存関係を設定してみてください。先行タスクの日程を動かした際に、後続タスクが自動で追従する便利さを体感することが、データドリブンなプロジェクト管理への第一歩となるでしょう。

本記事ではSmartsheetの依存関係機能について解説しましたが、実際のビジネスで成果を出すためには、こうしたツールを使いこなすだけでなく、各社の状況に合わせたプロジェクト管理のフレームワーク設計や運用ルールの定着が不可欠です。

Implement DigitalではSmartsheetの導入・実装・運用を支援するサービスを提供しています。

ご興味がありましたらお問い合わせください。

また、製品を無料で試してみたい方、ご購入のご相談などについては下記サイトをご覧ください。

Posted inSmartsheet

TagsSmartsheet